2018年02月03日

男女共同参画の視点での災害時の計画や準備~避難所のレイアウトや配慮などのシュミレーション~

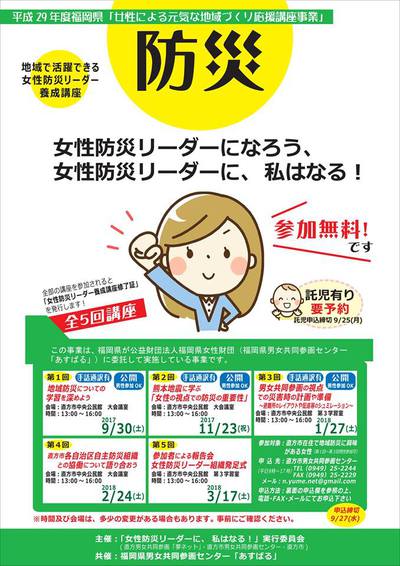

直方男女共同参画「夢ねっと( https://www.facebook.com/%E7%9B%B4%E6%96%B9%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E5%A4%A2%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88-1486386468269010/ )」主催の

「地域で活躍できる女性防災リーダー養成講座」の

第3回「男女共同参画の視点での災害時の計画や準備~避難所のレイアウトや配慮などのシュミレーション~」に参加してきました。

一番、参考になったのは、熊本市男女共同参画センターはもにいが、女性対象に配ったちらしです。事例や、相談先が、丁寧に書かれています。

ちらしの見出しは「避難所・避難先では困っている女性や子どもを狙った性被害・性暴力、DVなどが増加します。」です。

以下、あすばるレポートVol.3

http://plus.asubaru.or.jp/86537.html

レポートの抜粋です。

【直方市元気塾】レポートVol.3 男女共同参画の視点での災害時の計画や準備

1月27日【直方市元気塾】の取材に行ってきました。

【直方市元気塾】では、過去の災害の対応における経験から、女性の意見を取り入れた防災計画や避難所運営の重要性が浮かびあってきている中、地域で活躍する防災リーダーを養成するための実践的な学びをしています。

今回は、「男女共同参画の視点での災害時の計画や準備~避難所のレイアウトや配慮等のシュミレーション~」と題して、前回の講師でもある、「熊本市男女共同参画センターはあもにぃ」の館長藤井宥貴子さんから「男女共同参画の視点での避難所運営や配慮について」を学びました。

熊本市内の一次避難所ではなにがあったのか?

はじめに前回の振り返りということで、熊本地震の避難所の状況を写真と資料を使ってお話をお聞きしました。そして改めて一時避難所の「初動」の大切さを思い知りました。

熊本市内の避難所では、昼間は家に帰ったり、仕事に出ている人が多かったのか昼間は人が少なかったようですが、夕方になると余震が怖いせいかあちらこちらから人が集まってきて、寝る場所を探して避難所を転々としている人が多くいたそうです。避難所の情報も届いてなくて、どこに行っても人があふれ入れない状況だったようです。

そんな一次避難所では自分の場所の確保することが一番で、プライバシーやエリア分けが出来ていない雑然とした避難所になっていたようです。

発災から3日目ごろからトラブルが目に見えてきて、寝ているときに身体を触られたり、隣に知らない人が寝ているので眠れなかったりもしました。

また、食べ物はお弁当が中心でしたので、高齢者には硬くて食べられなかったようで、大人用の流動食が手に入らず赤ちゃん用の離乳食を食べてもらったりもしたようです。

やはり日頃から自分の個人的なものはきちんと準備することが大切だと思いました。例えば、眼鏡、入れ歯、アレルギー食など。

避難所での食事は…

避難所での食事は朝はパンやおにぎり、昼は人がすくなかったので、支援物資にカップ麺などがあるので、それらを自由に食べてもらったそうです。夜はお弁当・・・。よく、調理室のある避難所もあっただろうに、自炊はしなかったのでしょうか?と質問を受けますが、食中毒が出てしまった避難所があり、果物を半分に切ることさえ禁止されていたようです。

3週間たっていても、食事の質は十分ではなかったそうです。

しかしながら、自主運営に切り替えた避難所では、自らも被災された60代の女性リーダーの下、避難者が役割を分担をして、どこよりも風通しの良い、明るい避難所を運営がなされたそうです。

この違いはなんだったのでしょうか?やはり、初動の内にどのようなリーダーシップが取られるかによって、その後の避難所の運営が変わるということではないでしょうか。

避難所運営の流れ

避難所の開設の流れは、市町村の職員によって開錠、開設が基本ですが、実際の避難所では、職員が来るまで待つことなどできないので、住民によって施設の開錠をし、開設を行うところもあり、熊本市内の避難所は発災後約3週間めにおよそ270か所から23か所に集約され、更衣室や授乳室などの環境について2週間ほどでほとんどの避難所が整備できたようです。

また、避難所においての要配慮者やプライバシーの配慮の話では、福祉避難スペースを作るなどし、障がいの特性に応じた対応が大切ですが、今回の熊本では、熊本学園大学がいち早く災害弱者をも守った活動をし、障がい者を避難所として受け入れたそうです。(現在クローバープラザ7階福岡県人権啓発情報センターにおいて「熊本震災と障がい者を受け入れた避難所 熊本学園大学・激動の45日」の特別展示をしております)

避難所では、被災者が長期間生活する場所であることからレイアウトや多様な視点での配慮をチェックをし、また、生活ルールを作ることも大切です。

そして締めくくりの言葉として力強く

まさかの発災はない!

自分の身は自分で守る、誰か任せにしない!

防災はつながる力、日ごろの備えが大事

そして・・・

女性の視点や力を地域の防災に!

相手を思いやる想像力を高め、声なき声を置き去りにしない!ことが大切ですと言われました。

「安心できる避難所づくり」DVD鑑賞

講習の最後は、青森県が作成した避難所づくりのDVDを鑑賞しました。

このDVDは青森市とおいらせ町で、災害時の支援にあたる自主防災組織や行政、専門機関

の方々で運営委員会を組織し、男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓練のモデル事業として実施された防災訓練の模様が映し出されていました。

これから女性防災リーダーとして地域で活躍するためにはとても役立つ内容だと感じました。

スタッフのつぶやき

やむを得ず講習を休まれた塾生の為に、DVDを作成し、フォローアップもなされていました。毎回の講座を録画しているそうです。振り返りにもなってナイスアイディアですね!

タグ :藤井宥貴子藤井宥貴子 熊本熊本 藤井宥貴子熊本市 藤井宥貴子藤井宥貴子 熊本市はあもにいはあもにい 藤井宥貴子藤井宥貴子 はあもにいはあもにい 熊本市 藤井宥貴子藤井宥貴子 熊本市 はあもにい

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。

上の画像に書かれている文字を入力して下さい

|

|

<ご注意>

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |