2018年09月23日

北海道胆振東部地震情報、

【備忘用】

JVOAD( http://jvoad.jp/ )の全国フォーラムで、ご縁ができた、篠原達治さん( https://www.facebook.com/shinji.shinohara )。

北海道胆振東部地震で、ボランティアセンターの支援などをされています。日々の投稿、とても参考になります。

https://www.facebook.com/shinji.shinohara/posts/1912390838853860

9月19日の、facebook の投稿です。

三連休が過ぎてもそれぞれの災害ボランティアセンターでは100名を超えるボランティアの協力により被災者支援活動が展開されています。

普段なら100名を超えるボランティアを受け入れる経験も少ない小規模自治体。災害ボランティアセンターを担う社会福祉協議会も、そこに応援に駆けつけている道内の市町村社会福祉協議会も限られた職員配置の中で、精いっぱい被災者に向き合おうと努力し、ボランティアの皆さんの姿を力にかえて頑張っています。

道外の皆さんは北海道の広さはご承知だと思いますが、自治体の実態はあまり知ることは少ないと思います。道内には政令都市札幌を含め、179の自治体があります(平成の合併以前は212)。そのうち122の自治体(約68%)は人口10,000人を割る小規模自治体。もっと言えば73の自治体(約40%)は5,000人を割っています。人口30,000人以上で「市」になれる合併特例法があっても、周辺自治体の人口を合わせてもその人口規模にはなれないのが北海道の実態です。

小規模自治体では自治体職員は100名を割り、社会福祉協議会の職員数も限られた職員数。この状況においても市町村職員並びに道職員による応援や社会福祉協議会職員の応援が行われていることを知っていただきたい。

さて、本日11:30~14:00は厚真町災害VCに、安平町、厚真町、むかわ町の3町社協事務局長が集い、震災後初めてとなる情報共有の場が開かれました。共通する話題と課題。各町特有の実態。それらの解決に向けた「宿題」をいただくことができました。

この会議の中でお伝えしたのが「分母」の話し。

安平町 8,115人 4,257世帯 避難者数245人

厚真町 4,671人 2,181世帯 避難者数476人

むかわ町 8,285人 4,311世帯 避難者数171人

言い方を変えると

安平町の3%の方は避難所で生活し、97%の方は在宅避難

厚真町の10%の方は避難所で生活し、90%の方は在宅避難

むかわ町の2%の方は避難所で生活し、98%の方は在宅避難

更に、

支援が必要な人が多いのは、むかわ町→安平町→厚真町の順

家を奪われた方が多いのは、厚真町→安平町→むかわ町の順

※札幌市では住宅の全半壊家屋は179と厚真町の2.4倍

どの町も9割以上の方が在宅での避難生活を送っており、既に震災前のコミュニティに戻っているということ。多くのボランティアによる支援は重要ではありますが、コミュニティに戻った9割以上の住民による主体的な支え合いも重要。そもそも震災前はそのコミュニティの中で支え合い生活をしてきたはず。

新聞やTVでは連日のように3町の状況をそのまま伝えてはくれますが、そもそも分母を揃えていない報道が多いのが実態です(現状においても厚真への報道と支援が過密になっています)。

「支援の方策」「支援の意図」を考える時にはこうした事実をしっかりとつかみ、分析する必要があり、単に「オモイ・キモチ」だけの支援にならないように気を配ることが重要です。

9月16日の投稿

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1908463665913244&set=a.245750648851229&type=3&theater

むかわ町災害ボランティアセンターの公式facebookでも公開されていますが、本日の最年少ボランティアは黄色いヘルメットを被った子どもたち(ご家族の了承を得て写真を活用しています)

この子たちにとって周りにいる380余名の大人たちの姿はどの様に見えたんだろう。被災した世帯の状況はどの様に映ったんだろう。

災害ボランティアセンターの運営支援を担っているときに、ふと疑問に思うのが、①活動者の居住地(都道府県や市町村限定など)、②活動者の年齢、③危険という主観的判断。

①は、制限されているエリア以外からの参加者があっても、受付で断られるケースは見たことがない。特に胆振東部で発生た今回の地震においては、宗谷地方、渡島地方、根室地方から現地に入るよりも、新千歳空港を利用したほうが移動時間は短い。おおよその作業量やボランティア受入数の限定があるのであれば、その旨を明確に伝えることが重要。ただし、水害のように同一市町村内において被災した世帯と被災していない世帯がある場合には、住民相互の支え合いの醸成などを考慮し、市町村内限定にするのは明確な「意図」があるのかもしれない。

②は、作業効率やリスクマネジメントを考えると、中学生以上や高校生以上などと制限を設けざるを得ない状況はあるかもしれない。しかし、小学生でもできる活動や、子どもたちだからこそできる(有効・効果的な)活動は少なくない。2年前の台風10号災害の際にはボランティアセンターの移設先にブルーシートを張ってくれたのも小学生たち。4年前の広島土砂災害では福祉支援チームの訪問ツール(メッセージ付タオル)を作成してくれたのも小学生。今日の子どもたちは家屋の片付けと屋外への被災ゴミの搬出を担ってくれた。次代を担う子どもたちに一生で一度あるか否かの体験を用意し、少し大人になってからでもその活動の意味づけができればいいのかもしれない。未来の大人づくりに向け、活動や参加への「意図」を介在させ、子どもたちが参加できる環境とコーディネーション力を高めることが私たちに求められる。

③災害ボランティアセンターでは「あの家は危険だからボランティアはやめましょう」「余震が来たら危ないのでやめましょう」という言葉が一日一度は耳にする。何を持って「危険」と発しているかわからない場合が多いが、基本的に余震が続く中でのボランティア活動は常に危険が付きまとう。その危険性を理解しているはずの大人たちの多くはヘルメットを着用していないが、「危険」への「備え」をちゃんと講じている今日の子どもたちは今日の参加者の中ではかなり意識高めのボランティアだったと思う。福祉支援者は主観と客観を使い分け、意図を持って危険に立ち向かう必要がある。

こうして考えると、災害支援は目の前の現状を回復するだけの手法や迅速性だけではなく、多くの「意図」を介在させ、1年先、10年先、100年先の未來を見据えた丁寧かつじっくりと支援の仕組みを構築することが重要なのだと考える。

数年前から担当している日本福祉大学通信教育学部のスクーリング「地域福祉と災害ソーシャルワーク」はそうした「意図」を見つめるための講義・演習だとつくずく思った。

明日も「意図」を持って、むかわ町へ行ってきます。

タグ :篠原達治篠原達治 北海道北海道 篠原達治Wellbe DesignWellbe Design 篠原達治篠原達治 Wellbe Design篠原社会福祉事務所篠原社会福祉事務所 札幌篠原社会福祉事務所 北海道北海道 篠原社会福祉事務所

2018年09月22日

炊き出しをする際、コレ知って欲しいです。

炊き出しをする際、コレ知って欲しいです。

https://www.facebook.com/groups/1139273456123095/permalink/2052743711442727/

炊き出しにも「アレルギー成分表示」を❗️

発災直後の大変な時だからって手を抜かないでください。

アレルギーのある方も安心して食べることのできる食事提供をお願いします。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1118411054979113&set=a.116389741847921&type=3&theater&ifg=1

皆支援ありがとうございます!

取り急ぎ。こんなのを炊き出しでしてもらえると、嬉しいです。

そして、炊き出しの方が町の外のボランティアさんなら、それをFacebookなりで載せてもらえると、食べられる時に取りに行けます。(避難所で避難しながらボランティアで炊き出しにあたってる人には少しでも休んで欲しい)

口頭だけで、「この食べ物は大丈夫だよ」と言われるのが一番怖いです。それが間違ってたことが何度もあります。

例えば、チーズ混ぜ込みパンで、乳抜きの表示で、生地がフランスパン生地だからと言われたことがあります。

追記

https://www.facebook.com/higeoyadi/posts/1891403457611886?hc_location=ufi

https://www.facebook.com/livingwithfoodallergy/photos/a.393778281036769/578071759274086/?type=3&theater

炊き出し

・北海道地震についてテレビを見ては、6月の北大阪地震の余震を思い出し、今週台風21号で1日半停電、断水を体験した身として心は痛く心配です。

暗いと怖いし不安が増えます。

・この投稿はあまり見てもらえないかもしれないけど、食物アレルギーの人は全国にいるし、やはり大事なことだから、発信します。

炊き出しボランティアの方に届いてほしい。

【炊き出しをして下さっている皆様へ】

被災地の飲食店やボランティアで炊き出しをして下さっている方々には本当に頭が下がります。ありがとうございます。

今すぐ完璧なアレルギー知識を持って対応してという話ではありません。

可能な範囲で結構ですm(_ _)m

誰でも出来ること。

御一読下さいm(_ _)m

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

●使用された調味料の袋残しておいてもらえませんか?

●中に入ってる材料を紙に書いて貼り出してもらえませんか?

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️・

【子供も大人も食物アレルギーの人が増えています。】

アレルギーの物を食べてしまうと、軽度〜重度、人により違いますが、じんましん、呼吸困難などの症状が出てしまう為、中身の確認ができないと、どんなにお腹がすかせていても食べる事ができません。

【たとえ、オニギリでも、ふりかけだったり、中身の確認がいります】

こんな時は、薬や病院など万全な状態ではないので、尚更です。

生死に関わる救助や支援が必要な時に、何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、

【好き嫌いやワガママではありません】食物アレルギーがある人にとっては、これも、生死に関わる事なのです。

【でもこんな時、中々口に出せません】

【皆んな大変な時なんだから、自分が我慢すれば、食べなきゃいいからと我慢するからです。】

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

●特に多いのは、小麦・卵・乳のアレルギーです。

●7大アレルゲンとは、小麦・卵・乳・カニ・エビ・そば・落花生です。

●小麦や大豆のアレルギーの方でも、醤油や味噌なら食べられる方も多くいます。ラベルをみて判断できます。

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

勿論、今から炊き出しすると言う方が、上記の分に配慮いただけましたら本当に本当にありがたいですが、

無理な場合も、【何が入っているか】わかるように、具材の情報を全部貼り出して頂けると食物アレルギーの人たちはラベルをみて判断する事ができます。それで例え食べれなくても仕方ないので文句を言ってくるわけではありません。確認が必要なだけです。

どうか、どうか、どうか、どうか

停電断水で食べられるものが手に入らない食物アレルギーの人たちにも、食べる事が出来るかもしれない【選択肢】を下さると大変助かります。

原材料を確認しやすいように、ご協力頂けたら本当にありがたいです。

宜しくお願いします。

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

●日本小児アレルギー学会のホームページに、アレルギー相談窓口について、また、災害時の子どものアレルギー疾患対応マニュアルや、災害派遣医療スタッフ向けのマニュアルが載っています。

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

#食物アレルギー#アレルギーっ子#防災#備蓄#台風#地震#自然災害#北海道#停電##北海道地震#市役所#社会福祉協会#炊き出し#ボランティア#レスキュー#自治会#婦人会#無償#日本小児アレルギー学会

#わたしにできる事

#知ってほしい

#貼り出すだけで助かる命があります

#災害で命が助かっても食べ物がなければ

#食べるものがない子供の前で自分だけ平気で食事をとれる親はいません

#後方支援

#離れた場所からでもできる事

#人ごとではない

2018年09月17日

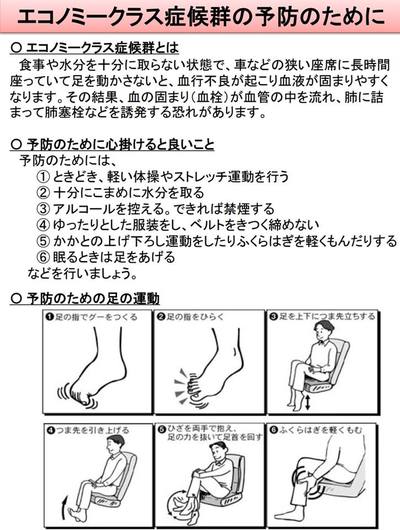

【エコノミークラス症候群の予防のために】

https://www.facebook.com/groups/1139273456123095/permalink/2053528484697583/

【エコノミークラス症候群の予防のために】

北海道の地震で震度6強を観測したむかわ町では、一部の避難者が余震を恐れ車中泊を続けているとの報道です。エコノミークラス症候群にご注意ください!

ーーーー

厚生労働省

◆エコノミークラス症候群の予防のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170807.html

【エコノミークラス症候群とは】

食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり血液が固まりやすくなります。その結果、血の固まり(血栓)が血管の中を流れ、肺に詰まって肺塞栓などを誘発する恐れがあります。

【予防のために心掛けると良いこと】

予防のためには、

(1) ときどき、軽い体操やストレッチ運動を行う

(2) 十分にこまめに水分を取る

(3) アルコールを控える。できれば禁煙する

(4) ゆったりとした服装をし、ベルトをきつく締めない

(5) かかとの上げ下ろし運動をしたりふくらはぎを軽くもんだりする

(6) 眠るときは足をあげる

などを行いましょう。

ーーーー

北海道の地震で震度6強を観測したむかわ町では、一部の避難者が余震を恐れ車中泊を続けています。ある被災者の方は「とにかく早く住むところがほしい」と切実な思いを漏らしました。町は、車中泊によるエコノミークラス症候群に注意するよう呼び掛けています。⇒ https://yahoo.jp/gNaR2F

タグ :むかわ町 災害ボランティア災害ボランティア むかわ町エコノミークラス症候群エコノミークラス症候群 むかわ町むかわ町 エコノミークラス症候群飯野健二エコノミークラス症候群 北海道むかわ町北海道むかわ町 エコノミークラス症候群北海道 エコノミークラス症候群 むかわ町むかわ町 エコノミークラス症候群 北海道

2018年09月16日

正確な情報を伝えて欲しい!! <【赤紙】は「全壊」じゃない>

【備忘用】

熊本の弁護士、鹿瀬島正剛さん( https://www.facebook.com/kasejima.seigo http://www.legal-pro.jp/ )からです。

https://www.facebook.com/kasejima.seigo/posts/1888011704626367

以下、facebook の投稿です。

正確な情報を伝えて欲しい!!

<【赤紙】は「全壊」じゃない(>_<)>

#北海道胆振東部地震

先日NHKで北海道安平町【応急危険度判定】始まるというニュースが・・・。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180909/k10011620431000.html

そして解説者の説明には・・。

「倒壊のおそれがある『危険』を示す【赤】や・・・。」

実に不正確(>_<)

かつ

被災者に無用な不安を与える解説(>_<)

【応急危険度判定】とは・・・。

被災した建物を①『危険』②『要注意』③『調査済』に3区分し,それぞれを示す色が①【赤】②【黄】③【緑】です。

この区分をして各色の紙を貼る目的は【二次的災害の発生を防止すること】つまり今この状態で建物に立ち入ることが『危険』かどうか

(今この建物に入ったら命の危険があるよ!)とか

(付近を通行している人も気をつけてね!)とか

を判定しているに過ぎません。

建物の「壊れ具合」を判定しているわけではないのです!!

ですから例えば、その建物にヒビ一つ入っていなくても,隣の建物が今にも倒れてきそうな場合は,【両方】の建物に【赤紙】が貼られることがあるのです。

建物の「壊れ具合」を判定するのは「住家被害認定」であり<り災証明書>に①「全壊」②「大規模半壊」③「半壊」④「一部損壊」の4区分で判定されます。

【応急危険度判定】と「住家被害認定」は全く別物です!!

※日弁連が作成した『被災者生活再建ノート』に両者の解りやすい解説がありますので,そちらもご参照ください。

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/img/20180208_hisaishanote.pdf

だから【赤紙】が貼られたからといって「もうこの家には住めない(T_T)」と諦めないで欲しいのです!!

熊本地震でも沢山の家屋に【赤紙】が貼られましたが,修繕をして住み続けている方は山ほどおられます!!

NHKの解説の締めはこうです。

『危険』の判定を受けた老舗の和菓子店の70代の女性は「赤い紙が貼られたのを見て、涙が出てきました。年齢的にはもう店は再建できないし残念です」と話していました。

いやいや違うでしょ??

被災者がそういう誤解をしていたら「赤い紙が貼られたからといって、建物の再建ができないって意味ではないですよ!諦めずに建築の専門家にご相談くださいね!!」って言うとこでしょ!!

こういう誤解をしている被災者の方々(マスコミ人も)が沢山おられると思います。

熊本地震で被災し,不正確な情報で悩んだ経験のある方

是非とも「正確な情報」を伝えてあげてください<(_ _)>

宜しくお願いします<(_ _)>

追伸

添付した【応急危険度判定】のサンプル写真は,建築士の「長谷川順一」先生のFBからお借りしました。

これほど解りやすい説明は他にありません!!

ちなみにもう一枚の写真(説明書)が,日弁連の「被災者生活再建ノート」からの抜粋です(#^.^#)

https://www.facebook.com/kasejima.seigo/posts/1890956887665182

以下、新しい投稿です。

【おまとめ】

これだけ読んでおけばOK(^o^)v〈「防災・減災りす便り」〉

#応急危険度判定 #住家被害認定 #被災度区分判定 #被災者生活再建ノート

アウトドア流防災ガイドの『あんどう りす』さんがボクのFB記事をさらにブラッシュアップしてくれました(#^.^#)

ボクが書ききれなかった部分も書いてくれています‼️

日弁連災害復興支援委員会が、被災者のために勢力を注ぎ込んで作った【被災者生活再建ノート】

の使い方を懇切丁寧に解説してくれています(#^.^#)

ありがたや ありがたや

被災者にこの記事を届けて欲しい

そして、いつの日か自分の問題となったとき

『あの記事どこだっけ?』

『そうだ!シェアしてたからすぐ探せる‼️』

ー情けは人のためならずー

素敵なコトバです(#^.^#)

http://www.risktaisaku.com/articles/-/10265

災害後に「赤紙」が貼られても住めない家の判定ではありません!

被災しても希望がもてる「被災者生活再建ノート」の活用を!

2018年09月14日

【全国各地のボランティア情報】北海道の情報の抜粋

【全国各地のボランティア情報】北海道の情報の抜粋です。9月12日(水)更新

厚真町災害ボランティアセンター 道内の日帰り圏の方(災害ボラセン周辺での車中泊は禁止) 前日正午までに電話で申込

facebook https://www.facebook.com/atsumavc/

安平町災害ボランティアセンター ウェブから登録すると、メールで連絡が来ます

facebook https://www.facebook.com/0906.ibora/

むかわ町災害ボランティアセンター 9/13より募集開始 100名/日程度

facebook https://www.facebook.com/mukawavc/

IT DART ( https://www.facebook.com/itdart.org/ https://itdart.org/ )の佐藤大さん( https://www.facebook.com/satodainu )の投稿です。

https://www.facebook.com/groups/1139273456123095/permalink/2009914282392337/

IT DARTでは、ボランティア募集状況一覧を作成し、(ほぼ)毎日更新しています。これまで他のグループにシェアしていましたが、こちらでもお知らせします。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRGGBT0joKJQJNmMEy5LOvH2k_5nAz6A5coXeMro6Itum_mQFvOo-wv9FJg9hKckKdLEfOUNv3HCW6f/pubhtml

https://www.facebook.com/itdart.org/posts/640830589585476

(9/10追記)#北海道 の #地震 についてもボランティア募集が始まりました。一緒に掲載しています。

#大阪 での #地震 に関する #災害支援 #ボランティア の募集状況をお知らせしていましたが、西日本を中心とした #豪雨 災害に関するボランティア募集も始まりました。そこで、こちらについても同じ一覧表にまとめました。これまでどおり、毎日更新します。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRGGBT0joKJQJNmMEy5LOvH2k_5nAz6A5coXeMro6Itum_mQFvOo-wv9FJg9hKckKdLEfOUNv3HCW6f/pubhtml

なお活動する際は、事前に地元でボランティア活動保険への加入の上、軍手や厚底の靴(できれば安全靴)などの必要な装備を持参して下さい。またボランティアは自己完結が大原則です。食事や飲み物、宿泊場所、移動手段などは、自分で用意して下さい。

出発前の準備には、「災害ボラの予備知識」が便利です。ぜひご一読下さい。

http://rsy-nagoya.com/volunteer/volknowledge.html

2018年09月11日

【北海道厚真町・安平町ボランティア情報】

「北海道胆振東部地震・情報共有グループ」からです。

https://www.facebook.com/groups/hokkaido.saigai/

https://www.facebook.com/hokkaidovc/posts/2116916681896896

厚真町社協災害ボランティアセンター(以下、「センター」)では、本日(10日)からボランティアの募集が始まりました。

募集に関しては、こちら(http://www.town.atsuma.lg.jp/office/news/news/14147/)をご確認ください。

また、センターのFacebook(https://www.facebook.com/atsumavc/)が開設されましたので、併せてご覧ください。

なお、本格的な活動の開始は13日(木)からの見込みです。

https://www.facebook.com/hokkaidovc/posts/2116871175234780

安平町災害ボランティアセンターでは、本日(10日)よりボランティア活動が始まりました。

安平町でのボランティアを希望される方は、センターのホームページ(https://0906ibora.wixsite.com/abiraborasen)より、必ず事前登録をしてください。

9月11日(火)、更新 わかりやすく、まとめられています。

支援Pネット

https://iburi.shienp.net/

タグ :災害ボランティア 厚真町厚真町 災害ボランティア北海道厚真町 災害ボランティア災害ボランティア 北海道厚真町飯野健二災害ボランティア 安平町安平町 災害ボランティア北海道安平町 災害ボランティア北海道 災害ボランティア 安平町安平町 災害ボランティア 北海道

2018年09月09日

【平成30年北海道胆振地方地震】 北海道被災者支援ボランティア情報

【平成30年北海道胆振地方地震】

北海道被災者支援ボランティア情報

https://www.facebook.com/hokkaidovc

各災害ボランティアセンターは、受け入れ体制を整える準備中です。

https://www.facebook.com/1739152049673363/posts/2115754388679792/

facebook の投稿からです。

厚真町、むかわ町、安平町各災害ボランティアセンターについてのお知らせ

各町災害ボランティアセンターを下記のとおり、それぞれ開設いたしました。

厚真町災害ボランティアセンター 9月7日(金)15時30分

むかわ町災害ボランティアセンター 9月8日(土)12時00分

安平町災害ボランティアセンター 9月8日(土)14時00分

なお、現在、各災害ボランティアセンターは、受け入れ体制を整える準備をしております。

各災害ボランティアセンターの開設場所や受け入れ体制等が整いましたら、改めて、Facebook等でご案内いたしますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

むかわ町 9月8日(土)

https://www.facebook.com/hokkaidovc/posts/2115699365351961

むかわ町災害ボランティアセンターからお知らせいたします。

・現在、町外からボランティアセンターの開設及びボランティア等の支援の申し出が多く寄せられています。

・しかし、むかわ町では未だ停電、断水等が続いており、また、むかわ町までの道路も損傷、停電による信号機の機能不全があるため、これらの課題が解決せずに多くの支援を受け入れることができません。

・住民はもとより、支援に来られる方々の安全を第一に考え、ライフライン機能が回復するまでの間は、ボランティアセンターの受け入れ体制を整える準備期間といたします。

・なお改めて、センター設置場所、受け入れ体制等が整いましたら、本日、開設予定のFacebookでご案内させていただきますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

問い合わせ先:0145-42-2467

厚真町 9月7日(金)

https://www.facebook.com/hokkaidovc/posts/2115284645393433

厚真町社会福祉協議会災害ボランティアセンターからお知らせいたします

(現在、町社協事務所が停電のため、しばらくの間、当ページでお知らせいたします。)

現在、町外からボランティアセンターの開設及びボランティア等の支援の申し出が多数寄せられています。 しかし厚真町では未だ停電、断水が続いており、また厚真町までの道路も破損、停電による信号機の機能不全があるため、これらの課題が解決せずに多くの支援を受け入れることができません。 住民はもとより、支援に来られる方々の安全を第一に考え、ライフライン機能が回復するまでの間は、ボランティアの受け入れを開始しない判断をいたしました。

何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。

タグ :災害ボランティア 厚真町厚真町 災害ボランティア北海道厚真町 災害ボランティア災害ボランティア 北海道厚真町災害ボランティア むかわ町むかわ町 災害ボランティア安平町 災害ボランティア災害ボランティア 安平町災害ボランティア 北海道むかわ町北海道むかわ町 災害ボランティア

2018年09月07日

平成30年北海道胆振地方地震に関する外国語での支援情報まとめ

https://www.npotabumane.com/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%E8%83%86%E6%8C%AF%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

【備忘用・平成30年北海道胆振地方地震関連】

NPO法人多文化共生マネージャー全国会議の情報です。

NPO法人タブマネの副代表は、ダイバーシティ研究所( https://diversityjapan.jp/ )の田村太郎さん( https://www.facebook.com/tamurataro )です。

田村太郎さんの関連情報。

プロフィール https://diversityjapan.jp/president-profile/

孤立を防ぐぶどう型コミュニティ http://www.reconstruction.go.jp/topics/20121218_message.pdf

“ちがい”を認め合える社会をつくる。

http://1995kobe20th.jp/2014/11/966/

タグ :多文化共生マネージャー全国会議タブマネ平成30年北海道胆振地方地震 外国語外国語 平成30年北海道胆振地方地震外国人 平成30年北海道胆振地方地震平成30年北海道胆振地方地震 外国人田村太郎 タブマネぶどう型コミュニティぶどう型コミュニティ 田村太郎飯野健二