2018年10月22日

【長岡市のイベント】災害時の技術支援を考えるワークショップ

【備忘用】

長岡市のイベント

災害時の技術支援を考えるワークショップ

https://www.facebook.com/events/2163692653877649/

以下、facebook のイベントからです。

災害時の技術支援を考えるワークショップ

背景ならびに目的

東日本大震災、熊本地震、九州北部豪雨などの災害においては、DRT JAPANなどの土木や建築などの専門の技術や知識を持った災害ボランティアが、重機を用いた土砂等の撤去作業や屋根のブルーシート張り、チェーンソーなどのパワーツールなどを扱う作業など、一般のボランティアには難しい作業を担うことで、被災地の復旧・復興に大きな役割を果たしています。

しかしながら、屋根に張るブルーシートや土嚢袋などといった資材は、汎用の商品を用いているために使い勝手が悪いなどといった課題がある他、それらの活動は特殊技術を求められるために交代要員の確保が難しいことから、限られた技術系災害ボランティアの皆さんの熱意によって成り立っているのが現状です。

そこで、今回は支援現場での作業効率や機能性を向上するためにはどのような商品が求められているかを明らかにすると共に、技術系災害ボランティアの活動を支えるための仕組みづくりやその可能性について考えるワークショップを行い、今後の技術系の災害ボランティアの皆さんの活動の支援につなげます。

実施日時;平成30年10月23日(火)13:30~16:30

実施場所;長岡震災アーカイブセンターきおくみらい

〒940-0093長岡市大手通2-6フェニックス大手イースト2F

特別ゲスト

・ NPO法人コメリ災害対策センター

・神林瓦店

参加対象者

・技術系災害支援に関係する民間団体関係者

・新潟県ならびに市町村の防災担当者

・新潟県ならびに市町村社協職員 など

プログラム

1. 講義「技術系災害ボランティアによる災害支援活動とその課題」

講師;黒澤司氏(DRT-JAPAN)

2. ワークショップ

1グループ;地震災害(屋根上)支援のための商品開発を考える

2グループ;洪水・土砂災害(床下・土砂撤去)支援のための商品開発を考える

3グループ;技術系災害ボランティアを支えるための仕組みを考える

3. 発表・共有

4.交流会(17:00~有料)

申込

FBのイベント参加ボタンを押すか、氏名・所属・電話番号・メールアドレスを明記の上、メールもしくはFAXにて、中越防災安全推進機構の河内までご連絡ください。

E-mail t-kawauchi@cosss.jp FAX 0258-39-5526

※交流会に参加される場合は、申込時に合わせてご連絡ください。

タグ :中越防災安全推進機構中越防災安全推進機構 河内河内 中越防災安全推進機構黒澤司黒澤司 DRT-JAPANDRT-JAPAN 黒澤司黒澤司 日本財団日本財団 黒澤司神林瓦店コメリ災害対策センター

2018年10月02日

10/14(日)、クロスロード熊本編とかたる会 第28回熊本できるしこ学ぶ会

【熊本でのイベント】

昨年4月のクロスロードのつどい全国大会in 熊本( https://www.facebook.com/events/1201818743205667/ )徳永伸介さん( https://www.facebook.com/shinsuke.tokunaga.9 )からです。

私のブログ http://isindaihyou.yoka-yoka.jp/e1990138.html

10/14(日)

クロスロード熊本編とかたる会 第28回熊本できるしこ学ぶ会

以下、facebook のイベントからです。

「クロスロード熊本編とかたる会」

第28回熊本できるしこ学ぶ会

第28回熊本できるしこ学ぶ会(通称:熊る会)では,8月に開催した第26回熊る会に続き,くまもとクロスロード研究会(CR2K)との共催として「クロスロード熊本編 お披露目会」と題し,クロスロードを通じて,熊本地震や,その復興,さまざまなことを学ぶワークショップを開催します.

災害によって生まれる様々なジレンマを追体験し,自分事として考え,その学びを未災地へと届けるクロスロードの「熊本編」制作秘話やインタビュー,もちろん皆様にプレイして頂く時間も設けます.他地域で,クロスロードに取り組んでおられる方々との交流も図る予定です.

日時:2018年10月14日(日)18-20時

場所:熊本大学工学部まちなか工房

定員:40名程度

共催:くまもとクロスロード研究会・熊本できるしこ学ぶ会

参加費無料,申込みは,メールかFAXにて下記の田中尚人まで。

または、このfbページにて参加表明して下さい。

申込・問合せ:田中尚人(熊本大学熊本創生推進機構 准教授)

e-mail:naotot@kumamoto-u.ac.jp fax:096-342-2040

プログラム:

・クロスロード熊本編をかたる

・クロスロード熊本編とかたる

タグ :熊本できるしこ学ぶ会熊本できるしこ学ぶ会 徳永伸介徳永伸介 熊本できるしこ学ぶ会熊本できるしこ学ぶ会 田中尚人田中尚人 熊本できるしこ学ぶ会熊る会熊る会 田中尚人田中尚人 熊る会熊本大学 田中尚人田中尚人 熊本大学

2018年05月21日

博多あんあんリーダー会総会に、参加してきました。

博多あんあんリーダー会総会に、参加してきました。

博多あんあんリーダー会( https://www.hakata-anan.org/ )の3期生です。

昨年が、13期生で、今年の14期生の募集もあっています。

東北にいる間は、参加できなかったんですが、最近では、福岡市内の防災のイベントなどに、多数貢献しています。

福岡市役所の避難所サポートチーム福岡の2期生にもなっています。

以下は、1期生のプレスリリースです。

http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/61057/1/hinannjyosapo-toti-mufukuoka.pdf

タグ :博多あんあんリーダー会博多あんあんリーダー会 福岡市福岡市 博多あんあんリーダー会飯野健二避難所サポートチーム福岡避難所サポートチーム福岡 福岡市福岡市 避難所サポートチーム福岡福岡 避難所サポートチーム福岡避難所サポートチーム福岡 福岡避難所サポートチーム福岡 飯野

2018年02月24日

災害時に孤立する人を生み出さないために ~外国人、こども、障害者・難病者等の支援団体の備え~

災害時に孤立する人を生み出さないために ~外国人、こども、障害者・難病者等の支援団体の備え~ 公開 · 主催者: 大阪ボランティア協会( http://www.osakavol.org/ )

に、参加してきました。

http://www.osakavol.org/01/saigaibousai/sn/forum2018.html

時間の都合で、午前中のレスキューストックヤード( http://rsy-nagoya.com/ )の浦野愛さん( http://rsy-nagoya.com/rsyabout/image/201405_urano.pdf https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/kouhou/vol_12/hitokoto.html )の基調講演しか、参加できせんでしたが、資料の充実度や、全体の流れなど、とても参考になりました。

かぐてんぼう隊のお話。

命を守る非難計画づくり 取り組みのヒント

浦野さんが被災地での聞いた実際の豊富な事例や、外国人の方も取り入れた避難訓練など、具体的な事例のお話で、とても参考になりました。

https://www.facebook.com/events/1602103966532316/

以下、facebook のイベントからです。

災害時に孤立する人を生み出さないために

~外国人、こども、障害者・難病者等の支援団体の備え~

※平成29年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金事業

■日時

2018年2月23日(金曜日)10:30~16:15(開場10:00)

■会場

エル・おおさか(大阪市中央区北浜東3-14)

※地下鉄天満橋駅・京阪北浜駅より徒歩5分

http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html

■参加費

無料(先着100名)

※オプションのランチミーティング参加には1,000円(飲食代)が必要です。

■対象

こどもの支援に取り組む方

外国人支援に取り組む方

障害者や難病者の支援に取り組む方

NPOや行政などの災害支援関係者

災害時の要配慮者支援に関心のある方 など

■プログラム

《第1部》10:30~12:00

●基調講演「災害時のスペシャルニーズと支援団体の備え」

講師:浦野愛氏(認定NPO法人レスキューストックヤード 常務理事)

1976年静岡県生まれ。 阪神・淡路大震災では、同朋大学の学生が設立した支援サークル「同朋大学ボランティアネットワーク」に所属し、被災者支援にあたった。卒業後、特別養護老人ホームデイサービスセンターで寮母として勤務したのち、レスキューストックヤードの設立と同時に事務局スタッフとなり、2004年度より事務局長、2009年度より常務理事を務める。災害時要援護者への支援事業を中心に、地域防災・災害ボランティア等、各種講演会・講座講師、支援プログラムの企画・運営を行っている。社会福祉士。

《オプション》12:15~13:15

●ランチミーティング 登壇者や参加者との交流

※参加費1,000円(飲食代)

《第2部》13:30~15:15

●分科会「災害時の支援活動と団体運営の在り方」

○外国人支援

・ゲスト:横田能洋氏(認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ 代表理事)

1967年生まれ。大学で障がい者運動に出会い、91年茨城県経営者協会に入り企業の社会貢献推進などを担当。98年に茨城NPOセンター・コモンズを設立し転職。2015年7月より代表理事に就任。NPOの運営相談、若者、外国人、生活困窮者の相談や就労支援に関する仕事を続けている。2015年の常総市の水害後は助け合いセンターjuntos(ジュントス)も運営している。

・聞き手:河合将生氏(office musubime)

○こども支援

・ゲスト:伊藤仟佐子氏(NPO法人せんだいファミリー サポート・ネットワーク 代表理事 )

子育て中、地域密着型子育て応援誌の編集ボランティアを始め、その後NPOを立ち上げて子育て支援の拠点施設「仙台市子育てふれあいプラザのびすく仙台」を運営。東日本大震災から4日後に「のびすく」を再開し、津波被害にあった家族が集まる場となった。全国からの支援物資も集まり、それを仕分けして被災地へ送る活動も行った。

・聞き手:勝木洋子氏(神戸親和女子大学)

○障害者・難病者支援

・ゲスト:太齋京子氏(NPO法人奏海の杜 理事長)

学生、OL時代を関東で過ごし、宮城県南三陸町に移住して18年目。震災前は中学校で発達障害児の教育に携わる。震災後、被災地障がい者センターの現地スタッフとして物資提供などの支援を行う。地域の要望に応える形で発達障害児の支援にシフトしていき、2013年2月法人設立。緊急時の復興関連の事業を経て、現在は安定した日常を創るべく活動を続けている。2015年より現職。三重県出身2児の母。

・聞き手:萬代由希子氏(関西福祉大学)

《クロージング》15:30~16:15

●各分科会のまとめなど

■手話通訳、保育あり

手話通訳や保育が必要な方は、お申し込み時にお知らせください。

※ご希望の場合は、2月15日(木)までにお申込ください。

■申込方法

下記URLの申し込みフォーム からお申込みください。

※申込締切:2月20日(火)

https://ws.formzu.net/fgen/S53590588/

■主催、問合せ先

(社福)大阪ボランティア協会・担当:萬浪(まんなみ)、小林、岡村

・電 話:06-6809-4901

・Email:office@osakavol.org

・住 所:大阪市中央区谷町2丁目2-20 2F

タグ :災害時に孤立する人を生み出さないために大阪ボランティア協会大阪ボランティア協会 永井美佳永井美佳 大阪ボランティア協会浦野愛浦野愛 レスキューストックヤードレスキューストックヤード 浦野愛福岡市 災害ボランティア災害ボランティア 福岡市福岡県 災害ボランティア

2018年02月11日

2月3日(土)、九州まちづくりオフサイトミーティング in 熊本 おおづ 第10回九州交流カフェ Reboot!!

2月3日(土)

九州まちづくりオフサイトミーティング in 熊本 おおづ

第10回九州交流カフェ Reboot!!

に、参加してきました。

九州まちづくりオフサイトミーティング https://www.facebook.com/groups/145851045556461/

https://www.facebook.com/groups/145851045556461/permalink/1108137885994434/

facebook のイベント https://www.facebook.com/events/1745256412447883/

まず、徳永伸介さん( https://www.facebook.com/shinsuke.tokunaga.9 )による、現在製作中の熊本版のクロスロードでした。

グループに分かれて、グループダイアログでした。

私は、西原村の避難所運営のリーダーをされて堀田直孝さんのグループに参加しました。

堀田さんは、当時町の職員で、現在町議会議員をしています。

堀田さんの当時の記事です。

https://thepage.jp/detail/20160422-00000003-wordleafv?utm_expid=90592221-90.Xp-_IbsHRYm6FHC4uFO5RA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2F

https://thepage.jp/detail/20160422-00000003-wordleafv?page=2&utm_expid=90592221-90.Xp-_IbsHRYm6FHC4uFO5RA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fthepage.jp%2Fdetail%2F20160422-00000003-wordleafv

グループでの話のまとめです。

質問は以下のことがありました。

「ラインのグループができた経緯」

回答:総務部が主体となって、50人くらいのグループができ、画像などの共有ができてよかった。

「職業別名簿は、いつできたのか?」

回答:消防団が中心となって、以前から、集めていた。

「避難所で、セクハラはあるのか?」

回答:あるという前提で、着替え室や巡回などの配慮が必要。

実際に、警官の制服姿で、避難所に来てもらったりした。

その後、ワールドカフェで、話を深めました。

最後に集合写真です。

お世話いただいた皆さん、ありがとうございました。

2018年02月03日

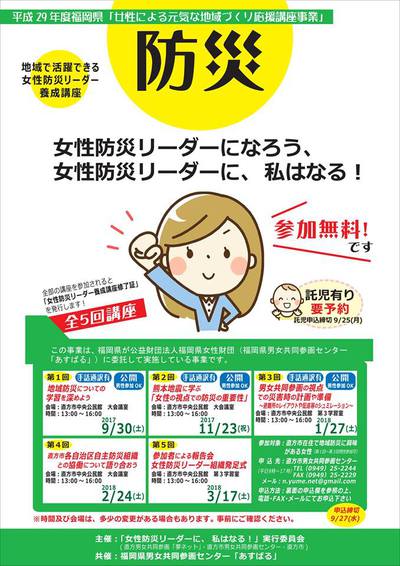

男女共同参画の視点での災害時の計画や準備~避難所のレイアウトや配慮などのシュミレーション~

直方男女共同参画「夢ねっと( https://www.facebook.com/%E7%9B%B4%E6%96%B9%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E5%A4%A2%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88-1486386468269010/ )」主催の

「地域で活躍できる女性防災リーダー養成講座」の

第3回「男女共同参画の視点での災害時の計画や準備~避難所のレイアウトや配慮などのシュミレーション~」に参加してきました。

一番、参考になったのは、熊本市男女共同参画センターはもにいが、女性対象に配ったちらしです。事例や、相談先が、丁寧に書かれています。

ちらしの見出しは「避難所・避難先では困っている女性や子どもを狙った性被害・性暴力、DVなどが増加します。」です。

以下、あすばるレポートVol.3

http://plus.asubaru.or.jp/86537.html

レポートの抜粋です。

【直方市元気塾】レポートVol.3 男女共同参画の視点での災害時の計画や準備

1月27日【直方市元気塾】の取材に行ってきました。

【直方市元気塾】では、過去の災害の対応における経験から、女性の意見を取り入れた防災計画や避難所運営の重要性が浮かびあってきている中、地域で活躍する防災リーダーを養成するための実践的な学びをしています。

今回は、「男女共同参画の視点での災害時の計画や準備~避難所のレイアウトや配慮等のシュミレーション~」と題して、前回の講師でもある、「熊本市男女共同参画センターはあもにぃ」の館長藤井宥貴子さんから「男女共同参画の視点での避難所運営や配慮について」を学びました。

熊本市内の一次避難所ではなにがあったのか?

はじめに前回の振り返りということで、熊本地震の避難所の状況を写真と資料を使ってお話をお聞きしました。そして改めて一時避難所の「初動」の大切さを思い知りました。

熊本市内の避難所では、昼間は家に帰ったり、仕事に出ている人が多かったのか昼間は人が少なかったようですが、夕方になると余震が怖いせいかあちらこちらから人が集まってきて、寝る場所を探して避難所を転々としている人が多くいたそうです。避難所の情報も届いてなくて、どこに行っても人があふれ入れない状況だったようです。

そんな一次避難所では自分の場所の確保することが一番で、プライバシーやエリア分けが出来ていない雑然とした避難所になっていたようです。

発災から3日目ごろからトラブルが目に見えてきて、寝ているときに身体を触られたり、隣に知らない人が寝ているので眠れなかったりもしました。

また、食べ物はお弁当が中心でしたので、高齢者には硬くて食べられなかったようで、大人用の流動食が手に入らず赤ちゃん用の離乳食を食べてもらったりもしたようです。

やはり日頃から自分の個人的なものはきちんと準備することが大切だと思いました。例えば、眼鏡、入れ歯、アレルギー食など。

避難所での食事は…

避難所での食事は朝はパンやおにぎり、昼は人がすくなかったので、支援物資にカップ麺などがあるので、それらを自由に食べてもらったそうです。夜はお弁当・・・。よく、調理室のある避難所もあっただろうに、自炊はしなかったのでしょうか?と質問を受けますが、食中毒が出てしまった避難所があり、果物を半分に切ることさえ禁止されていたようです。

3週間たっていても、食事の質は十分ではなかったそうです。

しかしながら、自主運営に切り替えた避難所では、自らも被災された60代の女性リーダーの下、避難者が役割を分担をして、どこよりも風通しの良い、明るい避難所を運営がなされたそうです。

この違いはなんだったのでしょうか?やはり、初動の内にどのようなリーダーシップが取られるかによって、その後の避難所の運営が変わるということではないでしょうか。

避難所運営の流れ

避難所の開設の流れは、市町村の職員によって開錠、開設が基本ですが、実際の避難所では、職員が来るまで待つことなどできないので、住民によって施設の開錠をし、開設を行うところもあり、熊本市内の避難所は発災後約3週間めにおよそ270か所から23か所に集約され、更衣室や授乳室などの環境について2週間ほどでほとんどの避難所が整備できたようです。

また、避難所においての要配慮者やプライバシーの配慮の話では、福祉避難スペースを作るなどし、障がいの特性に応じた対応が大切ですが、今回の熊本では、熊本学園大学がいち早く災害弱者をも守った活動をし、障がい者を避難所として受け入れたそうです。(現在クローバープラザ7階福岡県人権啓発情報センターにおいて「熊本震災と障がい者を受け入れた避難所 熊本学園大学・激動の45日」の特別展示をしております)

避難所では、被災者が長期間生活する場所であることからレイアウトや多様な視点での配慮をチェックをし、また、生活ルールを作ることも大切です。

そして締めくくりの言葉として力強く

まさかの発災はない!

自分の身は自分で守る、誰か任せにしない!

防災はつながる力、日ごろの備えが大事

そして・・・

女性の視点や力を地域の防災に!

相手を思いやる想像力を高め、声なき声を置き去りにしない!ことが大切ですと言われました。

「安心できる避難所づくり」DVD鑑賞

講習の最後は、青森県が作成した避難所づくりのDVDを鑑賞しました。

このDVDは青森市とおいらせ町で、災害時の支援にあたる自主防災組織や行政、専門機関

の方々で運営委員会を組織し、男女共同参画の視点を取り入れた避難所運営訓練のモデル事業として実施された防災訓練の模様が映し出されていました。

これから女性防災リーダーとして地域で活躍するためにはとても役立つ内容だと感じました。

スタッフのつぶやき

やむを得ず講習を休まれた塾生の為に、DVDを作成し、フォローアップもなされていました。毎回の講座を録画しているそうです。振り返りにもなってナイスアイディアですね!

タグ :藤井宥貴子藤井宥貴子 熊本熊本 藤井宥貴子熊本市 藤井宥貴子藤井宥貴子 熊本市はあもにいはあもにい 藤井宥貴子藤井宥貴子 はあもにいはあもにい 熊本市 藤井宥貴子藤井宥貴子 熊本市 はあもにい

2018年01月23日

【大阪でのイベント】災害時に孤立する人を生み出さないために ~障害者・難病者、こども、外国人等の支援団体の備え~

災害時に孤立する人を生み出さないために ~障害者・難病者、こども、外国人等の支援団体の備え~

【大阪での防災イベント】

レスキューストックヤード( https://www.facebook.com/rsy.nagoya/ http://rsy-nagoya.com/ )の浦野愛さんのお話、とても興味があります。

RSYは、2011年5月、宮城県七ヶ浜へのボランティアバス【第七陣】で、お世話になりました。7泊8日のボランティアバスでした。

https://www.facebook.com/RSY%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E4…/

http://www.osakavol.org/01/saigaibousai/sn/forum2018.html

以下、facebook のイベントからです。

https://www.facebook.com/events/1602103966532316/

災害時に孤立する人を生み出さないために

~障害者・難病者、こども、外国人等の支援団体の備え~

※平成29年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金事業

■日時

2018年2月23日(金曜日)10:30~16:15(開場10:00)

■会場

エル・おおさか(大阪市中央区北浜東3-14)

※地下鉄天満橋駅・京阪北浜駅より徒歩5分

http://www.l-osaka.or.jp/pages/access.html

■参加費

無料(先着100名)

※オプションのランチミーティング参加には1,000円(飲食代)が必要です。

■対象

障害者・難病者、こども、外国人支援に取り組むNPOや行政などの支援関係者

災害時の要援護者支援に関心のある方

■プログラム

《第1部》10:30~12:00

●基調講演「災害時のスペシャルニーズと支援団体の備え」

講師:浦野愛氏(認定NPO法人レスキューストックヤード 常務理事)

1976年静岡県生まれ。 阪神・淡路大震災では、同朋大学の学生が設立した支援サークル「同朋大学ボランティアネットワーク」に所属し、被災者支援にあたった。卒業後、特別養護老人ホームデイサービスセンターで寮母として勤務したのち、レスキューストックヤードの設立と同時に事務局スタッフとなり、2004年度より事務局長、2009年度より常務理事を務める。災害時要援護者への支援事業を中心に、地域防災・災害ボランティア等、各種講演会・講座講師、支援プログラムの企画・運営を行っている。社会福祉士。

《オプション》12:15~13:15

●ランチミーティング 登壇者や参加者との交流

※参加費1,000円(飲食代)

《第2部》13:30~15:15

●分科会「災害時の支援活動と団体運営の在り方」

○障害者・難病者支援

・ゲスト:太齋京子氏(NPO法人奏海の杜 理事長)

学生、OL時代を関東で過ごし、宮城県南三陸町に移住して18年目。震災前は中学校で発達障害児の教育に携わる。震災後、被災地障がい者センターの現地スタッフとして物資提供などの支援を行う。地域の要望に応える形で発達障害児の支援にシフトしていき、2013年2月法人設立。緊急時の復興関連の事業を経て、現在は安定した日常を創るべく活動を続けている。2015年より現職。三重県出身2児の母。

・聞き手:萬代由希子氏(関西福祉大学)

○こども支援

・ゲスト:伊藤仟佐子氏(NPO法人せんだいファミリー サポート・ネットワーク 代表理事 )

子育て中、地域密着型子育て応援誌の編集ボランティアを始め、その後NPOを立ち上げて子育て支援の拠点施設「仙台市子育てふれあいプラザのびすく仙台」を運営。東日本大震災から4日後に「のびすく」を再開し、津波被害にあった家族が集まる場となった。全国からの支援物資も集まり、それを仕分けして被災地へ送る活動も行った。

・聞き手:勝木洋子氏(神戸親和女子大学)

○外国人支援

・ゲスト:横田能洋氏(認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ 代表理事)

1967年生まれ。大学で障がい者運動に出会い、91年茨城県経営者協会に入り企業の社会貢献推進などを担当。98年に茨城NPOセンター・コモンズを設立し転職。2015年7月より代表理事に就任。NPOの運営相談、若者、外国人、生活困窮者の相談や就労支援に関する仕事を続けている。2015年の常総市の水害後は助け合いセンターjuntos(ジュントス)も運営している。

・聞き手:河合将生氏(office musubime)

■手話通訳、保育あり

手話通訳や保育が必要な方は、お申し込み時にお知らせください。

※ご希望の場合は、2月15日(木)までにお申込ください。

■申込方法

下記URLの申し込みフォーム からお申込みください。

※申込締切:2月20日(火)

https://ws.formzu.net/fgen/S53590588/

■主催、問合せ先

(社福)大阪ボランティア協会・担当:萬浪(まんなみ)、小林、岡村

・電 話:06-6809-4901

・Email:office@osakavol.org

・住 所:大阪市中央区谷町2丁目2-20 2F

2011年03月12日

【義捐物資について】

【義捐物資について】

被災地の状況と、受け入れ態勢の確認をしてから、送ったほうがいいです。被災地の自治体自体が、被災して、受け入れ態勢が不十分のことが多いです。

それよりも、日赤や、実際に動いている次の様な団体に、寄付すべきであると思います。

震災がつなぐ全国ネットワーク

http://blog.canpan.info/shintsuna/

2011年03月11日

震災がつなぐ全国ネットワーク

震災がつなぐ全国ネットワーク

http://blog.canpan.info/shintsuna/

新燃岳にも、ボランティアを派遣されました。

第1報です。

RSY事務局の加藤です。

ご承知のとおり、本日14時46分頃、宮城県北部で震度7の地震が発生しました。

宇都宮のとちぎボランティアネットワークでは、ガラスが割れる被害が確認されました。被災地NGO恊働センターの吉椿雅道さんが、先ほどとちぎボランティアネットワークを目指して出発しました。震つな関係者は栃木に参集し、宮城の状況を確認しながら支援活動を行いたいと思っています。

2011年02月21日

宮崎復興:火山灰をどげんかせんといかん!プロジェクト

facebook 内のfacebook ページですが、Google検索で、「宮崎復興」としても、検索できます。

http://www.facebook.com/hisaharu.nishimoto

新燃岳周辺については、できることから始めましょう。